回望改革:新疆生产建设兵团十余万官兵集体转业

2016-01-20 18:54:00 来源:国防参考 说两句 分享到:

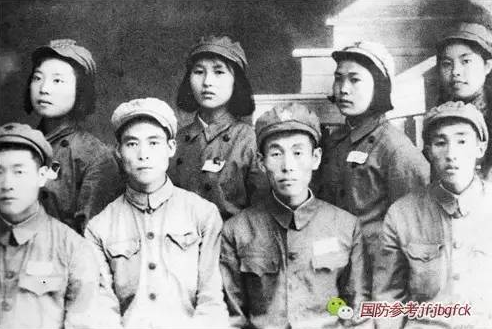

(新疆生产建设兵团战士集体结婚留念。)

塞上江南一样好,何须争返玉门关

新疆生产建设兵团成立至今已经走过了60多个春秋,从驻新疆10余万部队集体转业发展到今天270余万人,兵团不仅为新疆经济建设的发展做出了重大贡献,而且为增强祖国统一和民族团结,保持新疆长期稳定,保卫和巩固祖国边疆,做出了重要贡献。

回首20世纪50年代初驻新疆部队集体就地转业屯垦戍边,成为当今维稳戍边的重要力量,除了广大官兵听党指挥的高度政治自觉,还与当时深入广泛的思想政治教育、稳妥有效的方法措施有着重要关联。

部队集体就地转业,脱去军装成为农民、工人,最初也并非所有的干部战士都能一下子就接受。

1954年生产建设兵团成立初期,一些同志甚至领导干部对集体就地转业还不大理解,有的说:“军区分两支部队,一支打仗,一支生产,这不是很好吗,为什么要转业成立生产兵团呢?”有的甚至发牢骚说:“军不军,民不民,二转子,还不如解甲归田,回老家去!”有的觉得“庄稼兵”没干头,干脆打报告要求到现役部队海军、空军去,等等。

针对这些思想,和陶峙岳司令员具体主持兵团工作的副政委张仲瀚专心研究了历代守备边疆、屯田以定西域的大略方针,联系南泥湾大生产的经验,逢会必讲,逢人便说,宣传毛主席寓兵于农、屯垦戍边的思想,讲清兵团在新疆的战略地位作用。

他说:“自古以来,当兵吃粮拿饷,天经地义,而我们生产兵团,则是不吃军粮,不拿军饷,不穿军衣,平时创造物质财富,战时消灭敌人。”他还把政治抱负凝练成一首七言诗:“雄师十万到天山,且守边疆且屯田,塞上江南一样好,何须争返玉门关。”每有干部来找他提出调动或返回关内时,他就把这首诗拿出来“请教”,往往使对方愁眉苦脸而来,笑逐颜开而去。

第2军第6师政委阳焕生,面对一些同志要求到国防部队或是闹着要走,一再表示,“如果组织决定我走,我服从,如果组织征求我个人意见,我要求坚决留下来搞生产,建设边疆,保卫边疆,为祖国多作贡献”,并一个个找那些想走的同志谈心。阳政委率先垂范,服从党的利益,听从组织安排,在他的模范作用下,在他深情的挽留和劝说下,许多同志都高高兴兴地留了下来。

就这样,驻疆部队采取了一系列政治教育措施,各级领导以身作则搞好说服教育,解开了一部分同志的思想“疙瘩”,端正了部队的思想认识,使全体转业人员明确认识到部队就地转业建设是增强国防力量的必须步骤,“坚定了其转业建设的信心,从而使其自觉愉快地服从国家的需要”。

与此同时,新疆军区还针对部分干部战士转业中的思想顾虑采取了一系列行之有效的措施。

比如,关于生产部队机构名称问题,1954年7月15日,新疆军区在呈报给西北军区、军委总参谋部《关于成立新疆生产建设兵团的请示》中讲到:“生产部队机构名称,我们认为以‘生产建设兵团’较为适宜。

因为一方面仍用原22兵团的番号来领导全疆包括二、五、六军的生产部队是不相宜的,取消二十二兵团的番号如不以‘生产建设兵团’的番号代替之,则可能引起起义干部,特别是高级起义干部的思想波动;另一方面,二、五、六军所编的生产部队,不愿一下子脱离军队性质的番号,甚至因采用名称不适当,也可能引起部队的思想波动。根据部队当前思想情况,采用完全脱离军事性质的名称尚需一个过渡时间,则较为稳妥。”

无论是曾经的老红军、老八路,还是整编的起义老战士,广大官兵无不深爱着军队、深爱着军营,只是因为国家的需要他们才毅然脱去军装,他们保留“军队性质的番号”的朴素想法得到了中央军委的理解,军委总参谋部复电同意22兵团部与新疆军区生产管理部合并后改用“生产建设兵团”。时至今日,“新疆生产建设兵团”的称谓仍在使用。

再如,长期的战争环境,驻守边陲远离家乡,加之新疆沙漠戈壁特殊的地理环境,使得干部战士的婚姻问题成了个人无法解决却又必须面对的重大难题。

1953年6月3日,新疆军区政治部上报给军委总政、西北军区的《新疆军区请求输送妇女入疆的报告》写道:对于婚姻问题都相信上级会给解决,战士反映,“彭老总让我们在新疆安家立业,上级一定会照顾我们”“只要给我们解决了婚姻问题,决心长期建设祖国边疆”。

有鉴于此,中共中央和中央军委考虑国内外政治经济形势和长期屯垦戍边的需要,审时度势,作出了动员和组织大批女兵和建设妇女入疆的战略决策,大批卸甲扶犁的将士得以成家立业,世世代代扎根边疆、保卫边疆,为新疆的革命、建设和发展大业作出了彪炳史册的贡献。

(作者:周忠全 郝朝霞,中国人民解放军档案馆)

责编:李晓波

- ·回顾:八大军区司令员对调,一声号令坚决执行2016-01-20

- ·抗美援朝:大仙般的战争逻辑 小丑似的战争结局2016-01-15

- ·抗美援朝战争是值得我们民族永远铭记的战争2016-01-15

- ·概念超音速飞机:伦敦到纽约只需半小时2015-12-26

- ·难民持械破坏铁丝网 中国维和部队出动2016-02-23

参与讨论

我想说